業務内容

脳性麻痺や二分脊椎、ダウン症等の染色体異常や先天奇形症候群に伴う運動発達遅滞の児に対し、粗大運動の促進、適切な生活支援用具の相談などを実施しています。

小児整形外科疾患(ペルテス病、先天性骨形成不全症、大腿骨頭辷り症など)の児の術後後療法(理学療法)、先天性心疾患や急性呼吸器感染症の児の呼吸理学療法、肥満や糖尿病の児の個別運動療法、若年性特発性関節炎や若年性皮膚筋炎の児の筋力評価および運動指導などを実施しています。

運動発達の促進(外来個別療法)

運動発達遅滞の児の発達促進を目的に、ひとりひとりにあわせた個別の理学療法を行っています

頻度:月1回程度(多くは2週毎~3ヶ月毎の範囲)

時間:1回あたり40~60分

※ 知多半島および大府市に隣接する市町に在住する児が主な対象となります

対象となる疾患等

脳性麻痺、染色体疾患(ダウン症等)、二分脊椎(髄膜瘤、脊髄脂肪腫 等)、先天性奇形症候群、WEST症候群、軟骨無形成症、神経筋疾患(筋ジストロフィー症、ミオパチー、シャルコー・マリー・トゥス病、脊髄性筋萎縮症、等)、脊髄疾患、その他の運動器疾患

入院患者の術後理学療法(整形外科疾患)

整形外科疾患の術後理学療法を行っています

※ 治療のために長期間の入院を要する児は、隣接する特別支援学校に登校しながら理学療法を行います

対象となる手術法と整形外科疾患の例

ソルター術:先天性股関節脱臼、臼蓋形成不全、ペルテス病

大腿骨内反骨切り術:麻痺性股関節脱臼、ペルテス病

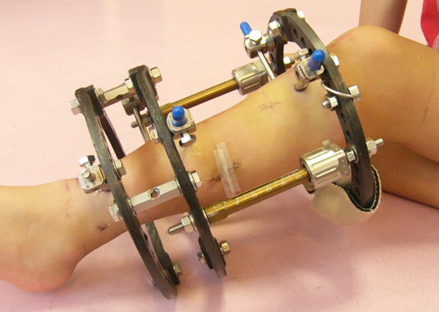

創外固定・骨延長術(イリザロフ法):軟骨無形成症、後天性低身長、内反膝(O脚)、外反膝(X脚)、絞扼輪症候群、長管骨骨腫瘍、等

創外固定・骨延長術(オルソフィクス法):軟骨無形成症、低身長、脚長不等

創外固定・骨延長:足趾短縮(中足骨の骨延長)

成長軟骨抑制術(エイトプレート):脚長不等、内反膝、外反膝、等

痙縮治療前後の理学療法評価

ボツリヌス治療、バクロフェン療法、選択的後根切断術、ギプス療法、による痙縮治療を行う児に対し、施術前後の評価および施術後早期の理学療法を実施しています

対象児のほとんどが居住地域で理学療法等のリハビリテーションを受けていることを踏まえ、地域で関わっている医師や理学療法士の方々の診療目標を尊重した介入に努めています

痙縮治療評価の対象となる児と評価の概要

- 対象は、脳性麻痺をはじめ、脳や脊髄の病気に因る痙縮およびその治療方法で困っている児、となります。

- 外来もしくは短期入院で、痙縮および運動機能の評価を行い、その結果を医師と共有して治療方針に役立てています。

- 居住地域でリハビリテーションを受けている医療施設等から発達の経過や治療目標に関する情報を提供していただき、治療方針が児の痙縮治療に適しているか、多職種で検討します。

痙縮とは、脳や脊髄の病気により、筋肉を収縮させる指令が強くなってしまう運動障害のひとつであり、その結果、自分の意思とは関係なく筋肉が収縮し、関節や筋が固くなって動きにくくなり生活に支障をきたしていると考えられます。

痙縮の程度により運動障害の生じ方もさまざまですが、年齢や発達段階を踏まえ、ひとりひとりの児に適した痙縮治療が最適のときに受けられるよう、医師や他施設と連携した取り組みを実践しています。

呼吸理学療法

急性ウイルス感染等に因る肺炎・気管支炎で入院した児の排痰援助や呼吸リハビリテーションを小児集中治療室(PICU)や陰圧室を有する病棟に赴いて実施しています

新生児集中治療室(NICU)ではポジショニングを中心とした呼吸リハビリテーションに関わっています

小児膠原病疾患の評価・運動療法

若年性特発性関節炎(JIA)の児の運動療法(急性期~回復期)と評価(維持期)、および、若年性皮膚筋炎(JDM)の児の筋力評価を行っています。

JIAの筋力評価は測定機器を活用し、JDMの筋力評価はCMAS(Childhood Myositis Assessment Set)を利用しています。

PICU早期離床・リハビリテーションの推進

PICUの入室する8割以上は心疾患術後の児であり、入室時に呼吸機能の維持改善および四肢体幹の廃用予防を目的としたリハビリテーション計画の作成に関わっています。

ユニットで治療した児が一日も早く回復できるよう、医師・看護師と協働で取り組んでいます。

小児心臓リハビリテーション(REHA)の取り組み

先天性心疾患に対してFontan手術が行われた児を対象に、乳幼児期の発達リハビリテーション、および、学童期から青年期の心肺機能評価と運動指導を行っています。

HALによるリハビリテーション

令和5年7月から、HAL腰タイプを導入して体幹機能や座位機能の向上を目指したHALトレーニングを行っています。また、令和6年度4月からはHAL単関節タイプを導入し、神経障害による肘および膝関節の運動機能低下を有する児に対してHALを用いたトレーニングを行っています。

学童期後期から青年期が対象で、週1回を3ヶ月等、頻度と期間を決めて実施します。数日間の入院で集中的に実施する場合もあります。

退院支援業務への協力

中長期の入院治療を経た児の退院支援業務(こども・家族医療支援室の担当業務)をサポートしています。必要があれば、退院前訪問にも同行しています。

術後早期の乳幼児や医療デバイス導入児では、粗大運動発達に即したベビーカー上のポジショニング指導、医療デバイスをベビーカー等に装備する練習、自家用車への移乗練習、住居内の医療デバイスの配置や導線の確認、等、退院後の生活を見据えた包括的な移動関連整備の助言および支援を行っています。

地域連携の取り組み

退院前に開催される院内カンファレンスや地域との情報共有(拡大カンファレンス)に参加し、児の理学療法に関する情報共有に関わっています。

また、訪問リハ等でリハビリテーションを担当している療法士や、地域の学校の担任の先生や介護職員の訪問を受け入れ、児の生活に役立つ関わりを一緒に考え、サポートしています。